Морской порт Астрахань, расположенный в дельте реки Волги, являлся крупным торговым центром Российской империи. После февральской революции 1917 года Астраханью и Астраханским уездом стали править ставленники Российского Временного правительства — губернские комиссары. Это положение сохранялось и после Октябрьских событий в стране, до конца 1917 года. Отсутствие денежных поступлений из столицы привело в ноябре-декабре к тяжёлому финансовому положению в Астраханском регионе.

«Государственный банк и соответствующие при нём сберегательные кассы со всеми её отделениями, а равно и банки Вожско-Камский, Русский для внешней торговли, Русско-Азиатский, Азовско-Донской, Русский торгово-промышленный, Купеческий, Городской, Астраханское и Астрахано-Красноярское общество Взаимного кредита будут закрыты с 24 декабря по 1 января включительно».

«Астраханский вестник»,

26 декабря 1917 г.

Одним из примеров, характеризующих это положение, являлось объявление астраханского губернского комиссара, приведённое в газете «Астраханский вестник» от 29 декабря 1917 года.

«Приказываю всем кинематографам, театрам, торговым предприятиям всю свою выручку вносить ежедневно в Астраханское отделение Государственного банка. Невыполнение настоящего постановления влечёт за собой уголовную ответственность. Постановление это входит в силу немедленно.

За губернаторского комиссара Парадизов-Мельтов».

Эта же газета 4 января 1918 года привела протокол заседания Городской Думы от 2 января о выпуске местных денежных знаков. Однако, по ряду причин, это решение не было выполнено.

2 февраля 1918 года власть в городе перешла в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Председателем Совета стал А. С. Перфильев, а комиссаром финансов – А. В. Рушевский. К этому времени положение с денежными знаками ухудшилось ещё в большей степени. Начались выступления трудящихся Астраханского Совета депутатов, с обвинением в беспомощности и неумении управлять экономикой и финансами города и края. К тому же с требованиями выплаты денежного довольствия выступили солдаты местного гарнизона 156-го запасного пехотного полка, которые принимали участие в боях с белоказаками. Они потребовали за участие в 18-дневных боях выплаты по23рубля вдень. Выдать 414рублей каждому солдату полка финансовый комиссариат, естественно, не мог.

Выход был найден путём выпуска местных денег- бон. На заседании Астраханского Исполкома было принято постановление об изготовлении краевых денежных знаков, которое было продублировано приказом от 2 марта 1918 года. В соответствии с этим приказом в Астрахани была создана «Экспедиция заготовления краевых знаков» (по подобию Государственной экспедиции) на базе частной типографии Дементьева, под наблюдением выделенных Советом партийных работников.

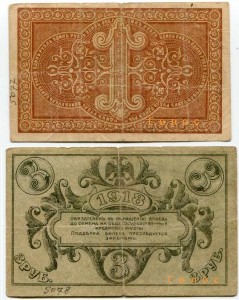

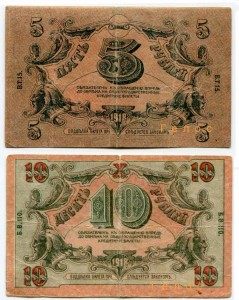

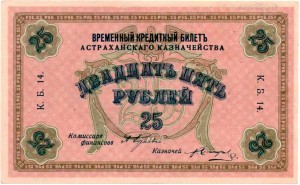

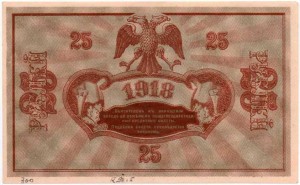

Решено было выпустить боны в 1,3,5,10, 25 и 100 рублей. В соответствии в данными «Известий Наркомфина» от 3 октября 1919 года (№5-6) эти боны выпускались Астраханским финотделом через местное казначейство на сумму в 43000000 рублей. Имеются данные, что фактически этих денежных знаков было выпущено на сумму в 78 767 000 рублей.

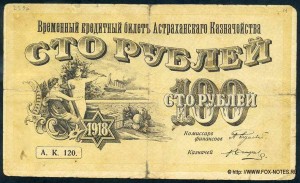

Денежные знаки были названы «Временными кредитными билетами астраханского казначейства» и подписывались комиссаром финансов А. Рушевским и казначеем. Они имели довольно хорошее художественно-полиграфическое оформление, но печатались не в одном стиле. Хотя деньги выпускались Советской властью, но на них был применён Государственный герб Временного правительства, а все надписи выполнены по старой орфографии. На всех купюрах проставлены серии и номера. Несмотря на малые размеры купюр, своим оформлением они напоминали государственные кредитные билеты царского правительства.

Первое время население отказывалось принимать местные суррогатные деньги, названные ими «дементьевскими бонами», и для внедрения их в оборот Совету пришлось применять «силовой нажим» на торговцев рынка. В своей книге «Твёрдые деньги» А. С. Мельникова утверждала: «Торговцы на рынке не желали принимать новые деньги. Совет пошёл на крайнюю меру: на рынок был отправлен автомобиль, вооружённый пулемётом. Лишь под его угрозой торговцы стали продавать товар на новые деньги».

Вскоре к местным деньгам население привыкло, и они вошли в денежный оборот города и края. Из-за острой нехватки денег первый выпуск «Временных кредитных билетов Астраханского казначейства» был осуществлён купюрами в 100 рублей. Это привело к увеличению общей массы денег, но из-за отсутствия более мелких купюр не ликвидировало разменный кризис. В статье «Затруднения с бонами» газета «Известия ВЦИК» от 20 марта 1918 года сообщала:

«Положительный недостаток общегосударственных денежных знаков и, особенно, мелкого достоинства, вызвал в Астрахани значительные затруднения в обменных операциях и создал сильную спекуляцию при размене (от 6 до 10% за размен 100-рублёвой купюры)».

Отсутствие мелких купюр привело кряду курьёзов. Многие из-за отсутствия мелких денег, при необходимости купить, например, какой-нибудь кусок мыла, вынуждены были отдавать сразу сторублёвую бону и делать совершенно ненужные покупки. Однако и это положение оказалось непродолжительным. Набрав крупные купюры, торговцы сами не знали, что сними делать, и вынуждены были прекращать торговлю. Торговые лавки стали отпускать товары только тем, у кого были мелкие деньги, а их у населения не было.

Из-за создавшегося положения с разменом денег было принято решение печатать купюры достоинством в 25,10, 5, 3 и 1 рубль. Через месяц была восстановлена связь с центром, и были получены общероссийские денежные знаки, что позволило приступить к уничтожению местных денег. Поэтому купюры мелких номиналов астраханских бон находились в денежном обороте недолго. К июлю 1918 года было изъято из обращения «Временных кредитных билетов астраханского казначейства» на сумму в 58246000 рублей.

Так как астраханские боны были напечатаны на бумаге плохого качества, то в процессе товаро-денежного обращения многие купюры приходили в негодность, и на руках их могло остаться сравнительно немного. Это подтверждает и высокая каталожная стоимость «Временных кредитных билетов астраханского казначейства». Эти билеты украшают коллекции, как правило, только немногих бонистов.

«Петербургский коллекционер»

№5 (73), 2012 год.